「ひみつきち」

2015.02.07

ponto…2014年3月、小説家・温又柔と音楽家・小島ケイタニーラブが、朗読×演奏によるパフォーマンスをはじめ言葉と音を交し合いながら共同制作するために結成したユニット。同年9月、構成・音響・演奏をとおして2人の活動を支える伊藤豊も雑談家として加入。 SBBで行われている温又柔と小島ケイタニーラブの創作イベント「mapo de ponto」でできた作品をこちらのページで公開中。

_ヒミツキチ(小島ケイタニーラブ)

ヒミツの場所はいつだって 誰も知らないままにして

音を立てず歩いていく 時計止めて歩いていく

放課後になれば思い出す 君と二人のあの場所を

甘いお菓子、ポテトチップ ヒミツの基地へ帰るのさ

はてしのないストーリー チャイムがなるまで紡ぐ

はてしのないストーリー ずっと大切な場所

あいつに教えたばっかりに 二人のヒミツはなくなって

君はさびしそうな顔で 物語の扉を閉じた

はてしのないストーリー チャイムがなるまで紡ごう

はてしのないストーリー ずっと大切な場所

「ごめんなさい」と言えたなら

Ses 6 ひみつきち(温又柔)

マンガばっか読んでないで本を読みなさいって言うやつはこういうマンガを知らないんだと思う。

『himitsukichi』

一気に読みとおした。1限から4限の間に。(3限は体育なので含まない)

『himitsukichi』はユタカが貸してくれた。

おもしろかった。特に子ども探偵のヤツがよかった。

そう言うと思った。ケータ、あやせはるか好きだもんな。

ユタカがにやりと笑う。さすがよくわかっている。ユタカとは同じ中学出身だ。入学早々、仲良くなった。まさか同じ高校に進学し、一緒に軽音部に入るとは思わなかったけれど。もう5、6年出会うのが早ければ、ユタカともヒミツキチをつくったかもしれない、と思う。ぼくから返してもらったばかりの『himitsukichi』をぱらぱらめくりながら、あやせはるかみたいな女の子どっかにいないかな、あらがきゆいだともっといいなあ、とか言っている。あぶねーからマンガ読みながら歩くなよ、とぼくは笑う。よんでねーよ、めくってるだけだよ、それに歩きながらじゃねーし、とユタカがいつものへりくつをこねる。信号が青に変わる。道路を渡った先の生垣から、キンモクセイの香りが漂ってくる。

*

めっちゃいいニオイするー!

“窓”から顔をつきだし、周囲をテイサツしていたら、裏の家の幹から甘い香りがただよった。

“窓”といってもダンボールに穴を空けただけのものだけど、ぼくらは“窓”と呼んでいた。何しろ、ここは“アジト”なのだから。

「どれどれ」とカズヤがおなじように顔をつきだす。そして、げらげら笑いだす。「なにがおかしいんだよ」ってきくと、

だってこのニオイ、うちのトイレの芳香剤といっしょなんだもん。

ぼくたちがオレンジ色のあいらしいその花の名が“キンモクセイ”と知るのはもっとずっとあとのこと。

当時、ぼくとカズヤは“共同生活”の真っ最中だった。

“共同生活”といっても、別にホントに家出したんじゃない。

学校が終わって公園の6時のチャイムが鳴るまでのせいぜい4、5時間、2人で作った“アジト”にこもるのを日課にしていた。

今思えば、たった10日足らずの“共同生活”。

けれどもあのときのぼくは、それが永遠につづくんだって本気で信じていた。カズヤもきっとそうだった。

ぼくらは小学一年生。7歳だった。

もうすぐとり壊される予定の空き家の裏の路地に、手ごろな“土地”を発見したのはぼくだった。「ここをオレたちの“アジト”にしようよ」と提案したのはカズヤだ。「アジト!」カズヤときたらすごいことを思いつく。ぼくの胸はたちまち高鳴る。前にお母さんが段ボールをスーパーの奥でもらっていたことがあるのをぼくは覚えていた。だからぼくらはまっすぐスーパーに向かった。スーパーの人に「段ボールをください」と告げると変な顔もせずあっさりと裏に通してくれた。たぶん、工作の時間につかうって思われたんだよ、とカズヤが言う。それはすごくラッキーなことだったけど、ぼくは「ちがうんだよ、工作なんかこどもっぽい遊びのためなんかじゃない。アジトをつくるんだからオレたちは」って段ボールをくれたスーパーの人にも教えたい気もちでイッパイだった。でもガマンする。何しろこの計画はヒミツなのだから。ぼくらはヒミツのアジトを作るのだ。大小さまざまな段ボールのうち、これが丈夫そうだ、ととびきり大きなダンボールを指さすカズヤの顔も紅潮している。きっとぼくとおなじ気もちだったと思う。

ヒミツがうまれたとたん

ヒミツがあるってことを

だまっていたい以上に

ばらしてしまいたくなるなんて……。

できるだけ大きな段ボールを抱えたぼくとカズヤは、クラスの誰にもみつからないようにハヤる気もちをおさえながら、ぼくらの“土地”までの道のりを急いだ。自分たちだけのモノにするんだってのは、暗黙の了解だった。夕やけ小やけのメロディーが流れるまで夢中で”家をたてる”作業に没頭した。

立地条件は最高だし、建材にも恵まれて、ぼくらのアジトはすこぶるリッパなものになった。でも夕やけ小焼けが鳴ってしまったし、ただでさえ近頃は、暗くなるのが早くなったからもたもたせずに帰ってきなさい、と耳が痛くなるほど言われていた。つまり、そろそろ家に帰らなくちゃお母さんに怒られる。これまでもカズヤやほかの友だちとの遊びを一番いいとこで中断して帰らなきゃならないことが何度もあったけど、今回のなごりおしさは今までとは全然ちがう。そしたらカズヤがこんなこと言い出した。

「正義の味方とかがさ、ふだんはふつうのひとみたいな生活するじゃん。そういうの、かりのすがた、って言うんだって。ぼくらも、アジト以外ではふつうの子どもみたいに暮らすんだ」

かりのすがた! やっぱりカズヤはすごいやつだ。おかげでぼくは、お母さんに怒られずに済む時間帯にちゃんときげんよく帰宅した。

その日の夜、ぼくは終始ごきげんだった。「あんた何かいいことあったの?」とお母さんがいぶかしがるほどだ。「とびっきりの計画が進行中なんだ。」と叫びたかったけどこらえる。何たってコレは、ぼくとカズヤのヒミツなのだから。

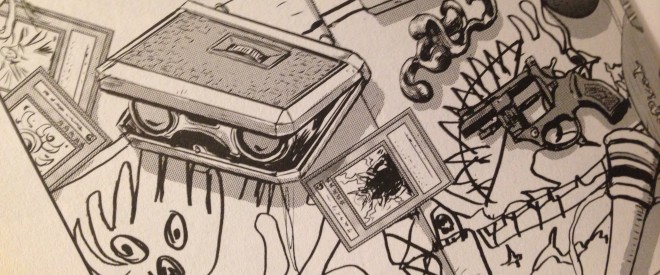

次の日も、放課後が待ちきれなかった。ぼくとカズヤは“アジト”にそれぞれお互いの宝モノを持ちよる約束をしていた。「せーの」といって小箱のフタをあけると、カズヤの箱にはポケモンのカードダスがどっさり入っていた。キラキラと光るやつもだ。ぼくの箱の中には、DSをしのばせておいた。うす暗いダンボールでできた“アジト”の中で、ぼくとカズヤは顔をみあわせて笑った。

そして、戸棚から失敬してきたポテトチップスとアーモンドチョコを食べた。もちろんヤクルトもある。あとでお母さんから怒られたけど、そんなのちっぽけなこと。ぼくらは最高の気もちだった。

キンモクセイの香る季節だったのも、絶妙なタイミングだったと思う。暑くもなく、寒くもなく、からりと晴れやかなすばらしいお天気がぼくらの味方だった。

あんまりにも居心地がよくてぼくはずっとここに住みたいと思った。カズヤもそうだったらしく、あるとき洗面器を持ってきた。幼稚園の頃に“卒業”したという、アンパンマンの絵が剥がれかけたプラスチック製のやつ。「これどうしたんだよ」ときくとニヤリと笑ってー

おしっこするんだ

と胸をはる。ぼくは目をまるくした。

おしっこ?

カズヤはますます得意そうだ。

トイレがあれば一晩中ここにいても安心じゃん

残念ながら、ぼくたちがアジトに一晩中いるチャンスは訪れなかったので、カズヤによる臨時トイレの出番もなかった。(それでよかったと思う。でなくちゃ、あのアジトに、カズヤんちのトイレのにおいを一気にかき消すひどいニオイがこもるところだった。)

とにかく、ぼくもカズヤも、アジトに夢中だった。

なー、あいことばが必要じゃない?

あいことば?

うん。ここにはそれを知ってるやつしかはいれないようにさ。

つまり、ぼくとカズヤしか知らないヒミツのコトバ。

息をひそめながら、長い時間をかけてぼくとカズヤは、ぼくらのあいことばを考えた。

……今思えば、たった10日足らず。でもぼくは本気で信じていた。このアジトに毎日通いつづけて、カズヤもぼくもひげなんか生やしちゃって、お互いキレイなお嫁さんもらって、可愛い子どもが2、3人うまれて「おとーさん」って呼ばれるようになっても、こうしてこっそり、ぼくたちだけのヒミツのアジトでおちあうんだって。

上機嫌の日々が、あんなにもあっけなく終わるなんて、まるで思いもしなかったのだ。でもその日、悪い予感がしていたことは思いだせる。空には分厚い雲がたれこめていて、夕方から雨がぱらつきはじめた。アジトが完成してからはじめての雨だった。ぼくは傘をたたむと空き地の脇にたてかけてからアジトにもぐりこむ。カズヤはまだ来ていない。湿った空気のこもるアジトの中に一人でいると妙な不安がした。じわじわと濡れつつあるアジトの中で、カズヤのやつ早くこないかな、とじりじり待っていた。そのとき、人の気配がした。ぼくはすぐわかった。カズヤじゃない。予感はあたった。女の子の声が聞こえたのだ。

ケイタくん、いるんでしょ。ね、いれてよ。あたしだよ、カオリ。

ぼくは息をのむ。なんでカオリがここに…?

ね~、ケイタくん。あけてよ~。

そんなことできるわけない。ここはぼくとカズヤだけのひみつのアジトなんだからーー。カズヤとの男の約束を死守するべく、だんまりを決めこむ。

だからカオリがこう言うのをきいて、自分の耳をうたがった。

あ、わかった。あいことばを言わなきゃいけないのよね……「ウミ!」

海、と言ったら空と言う。それがぼくたちの約束だった。ぼくとカズヤしか知らないはずだった。

なんでカオリがあいことばを? ぼくは混乱した。カオリが、あっ、と言う。

ねー、あいことば、つうじなかったんだけど、ほんとに「ウミ」で合ってるの?

あれっ今日はバレエじゃなかったの? とカオリに話しかける声は、信じたくないけどカズヤのものだった。いいでしょ別に、それより早くアジトに入りたいんだけど……

ぼくは目をつむった。怒りよりもさみしさをおぼえた。カズヤのやつ、なんでカオリにぼくたちだけのヒミツをばらしちゃったんだ? 遠くで雷の鳴る音がきこえる。あたりが薄暗くなってきた。雨が強くなりそうだ。ダンボールのドアをカズヤがあけるより早く、ぼくは表に出た。

興味深そうに、ぼくのいた場所をのぞきこむカオリの横で、ばつのわるそうな笑みを浮かべたカズヤ立っていた。「ケイタ…」カズヤが言い終えるのを待たずに、ぼくは胸に抱えた小箱をカズヤにつき出す。呆然とするカズヤをよそに、ぼくは再び中にもぐって、もう一箱とりだす。

2つの箱とも、「キンコ」とカズヤがマジックペンで書いた壁の下に寄せてあった。2度目に外にでると、先ほどとまったく同じ格好ーーぼくにつき出された自分の宝箱を胸に抱えた――のカズヤが何か言いたげにぼくを見つめる。その脇では、「雨ふってきちゃった、さむーい」というカオリがいる。

ぼくはカズヤに声をかけなかった。目も合わせなかった。自分の分の小箱を胸に抱き、カズヤに背をむけ、一人で帰った。

*

それきり、ぼくは“アジト”には寄らなかった。一年もしないうちに、古い家は予定通り取り壊され、空き地はこざっぱりとした駐車場になった。ダンボールのアジトは、たぶんあの日の雨でぐしゃぐしゃになっただろう。

カズヤとは仲たがいしたわけではない。あれからも学校ではふつうに口を利いた。ただヒミツのアジトの話はお互いに一切しなかった。2人きりになったらひょっとしたらカズヤはぼくにあやまったかもしれない。「オレたちだけのヒミツをカオリにバラしてごめん」と言ったかもしれない。けれどもそんな機会は訪れなかった。

ぼくはちゃんとわかっている。カズヤはカオリが好きだった。好きな女の子にとっておきのヒミツを打ち明けてしまいたくなった。そう、あれは今思い出しても、とっておきの日々だった。3年生になってクラスが離れてしまうと、ぼくとカズヤはますます疎遠になった。中学が別々になってからは一度も会っていない。

*

おれもむかし、つくったよ。河原の堤防のトコにさ。

弟にバレてソッコーあちこちいいふらされて全然ヒミツじゃなくなったけど。

『短編集ヒミツキチ』をぱらぱらめくりながらユタカが言う。

わかる。「基地」っていうよりも「秘密」ってことの方が大事なのに。

あはは。ほんとほんと。

ぼくは思う。

からりとよく晴れたさわやかな季節の数日間。上機嫌なぼくとカズヤの秘密のアジトもたぶん、絶対、絵になるね。そしたらアレだ。カオリはとびきりの美少女として描いてもらわなきゃ。そう、あやせはるかみたいな。でなきゃ、ぼくことケータが浮かばれない。

***********************************************************************************************************************************************

引用:『短編集ヒミツキチ』(小学館)

「「基地」よりも「秘密」ってことが大事なんだ。」

【店主の一言メモ】

子どもごころと男ごころをくすずるお話。

きっとぼくがカズヤならカオリちゃんにヒミツを言ってしまうはず。

美人に弱いし、同じ名前だから。

ムービー撮影:朝岡英輔