第5回鉄犬ヘテロトピア文学賞発表

【第5回受賞作】

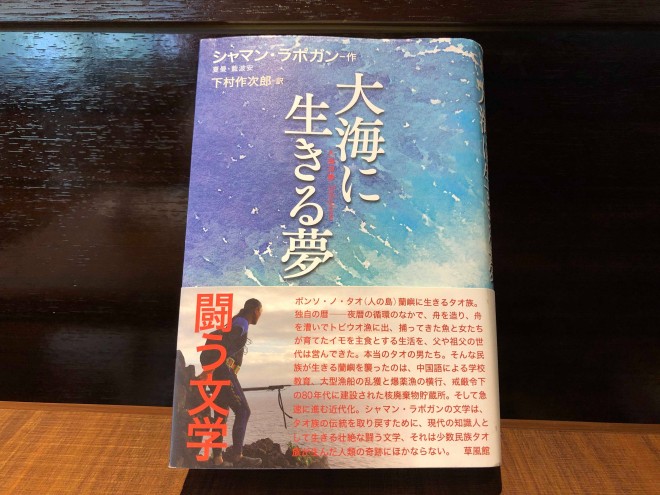

◎シャマン・ラポガン(夏曼・藍波安)作/下村作次郎・訳『大海に生きる夢 ──大海浮夢』(草風館)

2018年8月5日、神田伯剌西爾において第5回鉄犬ヘテロトピア文学賞の選考会が開かれ、3時間にわたる充実した議論をへて、受賞作が決定しました。受賞作は、シャマン・ラポガン(夏曼・藍波安)作/下村作次郎・訳『大海に生きる夢 ──大海浮夢』(草風館)です。

本作は、台湾の小島、蘭嶼(らんしょ)の原住民族・タオ族の作家であるシャマン・ラポガン氏の自伝小説です。勇壮なトビウオ漁の光景に胸をはずませた子ども時代の記憶、海洋民族であるタオの祖先がたどった海の道に思いをはせつつ、核実験の場所ともなった海域の島民や台湾の漁師らと交流する南太平洋の旅の記録、そしてタオの伝統を学びなおして実践する島での暮らしが、骨太かつ知的に描かれた傑作です。

これまでは翻訳本を対象としてこなかった鉄犬ヘテロトピア文学賞ですが、その内容の圧倒的なすばらしさと重要さを考えたとき、『大海に生きる夢 大海浮夢』に賞を贈ることにためらう委員はいませんでした。全会一致での授賞となりました。

また、作者のシャマン・ラポガン(夏曼・藍波安)氏への賞の贈呈は当然ながら、その作品と私たち日本語圏の読者が出会えたのは、訳者の下村作次郎氏の果敢で地道な仕事があってのことです。中国語の中にローマ字表記のタオ語も織りこまれた作品を日本語に翻訳するという、おそらく大変に困難だっただろう作業を成し遂げた下村氏の業績も顕彰したいと、下村氏にも賞を贈呈することとなりました。

このささやかな文学賞をお二人とも快く受けてくださり、今回もまさにこの文学賞にふさわしい受賞結果となったことを、心からうれしく思います。

鉄犬ヘテロトピア文学賞事務局

第5回選考委員(五十音順・敬称略):井鯉こま、温又柔、木村友祐、姜信子、管啓次郎、田中庸介

第一回受賞作と選評はこちら

第二回受賞作と選評はこちら

第三回受賞作と選評はこちら

第四回受賞作と選評はこちら

【受賞の言葉】

大海の目/シャマン・ラポガン

私がまだ国民小学校に入って中国語を学んでいないころ、おおよそ1962年前後のことですが、その時から小学校で6年間、漢人の歴史(わが海洋民族の口承とは無関係)や地理、国語などを学びはじめました。粗末なわが家、海の見える涼み台に、毎年、秋冬のころになると、日本人が私の霊魂のまえの肉体(先父)を訪ねてきました。私はこの人たちは何をしに来るのだろうと不思議に思い、ずっと気がかりでした。みんな私が聞いてわからない日本語を話していました。どうして、僕の父は日本語を話せるんだろう。二人とか三人とかに関わらず、この人たちの話し声は、まるでわが家の家の前に広がる灰色がかった秋の海のように、あるいは南に移動する灰色の雲のように、静かに流れて私の耳に伝わり、とても気持ちがよく、まるで父親の頭のなかにある昔の伝説が伝わってくるようでした。過ぎ去った、私の5歳以降の、よくわが家を訪れてきた日本の友人たちの光景が、私の記憶の中にずっと残っていました。とりわけあの人たちの静かな会話の声が。

時はさながら海のようです。月の満ち欠けに随って流動し、満ち潮、中潮、引き潮と変わることなく、変節することがありません。海は地球、宇宙、ヨーロッパ大陸、アジア大陸、そしてあらゆる南北半球の大小の島々に愛を届けています。しかし、海はいたずらで、彼女は私の紅頭村(イモロッド)の前の浜辺の地形を変えてしまいます。春夏の季節には浜辺の砂を西に移し、秋冬の季節になると、また砂を東に移し、秋冬の季節感を変えることはありません。海はずっと灰色がかっていますが、私がこの季節が好きです。私は5歳の時に、海でアニトにさらわれて、丸々二日間行方不明になったことがありました。その小さな男の子は家族に見つけ出されましたが、その時、父はアシを一掴み抜き取って搗き砕くと、搗いたアシの汁で私の体と魂を清めてくれました。そして、父は家族にこう言いました。

「息子の体に着いた、あの小さなアニトの指紋をきれいに洗い、徹底的に取り除いたから、もうこの子の将来にかかずらわってくることはないよ」

下村作次郎さんから連絡があり、さらに管啓次郎さんからはメールで、私が下村さんと『大海に生きる夢 大海浮夢』で“鉄犬ヘテロトピア文学賞”を授与されることになったとの連絡がありました。この知らせを受け、私はまるで幻覚の中でその情景に出くわしたような気がしました。審査員の方々が、東京のどこかの小さな会議室で、この賞を“誰”に授与するか意見を交わし、相談している、“その人たちの話し声が、まるでわが家の家の前の灰色がかった秋の海のように、あるいは南に移動する灰色の雲のように、静かに流れて”わが家に漂ってきました。受賞の知らせは、まるで5歳の時に、丸々二日間行方不明になったあと、父が搗いて砕いたアシの汁で私の体と魂を清めてくれたように、私の体を海ツバメのように軽くしてくれました。海が月の喜怒哀楽に随って流動しているうちに、あの男の子は瞬く間に60歳の中年になってしまいました。私は何と言えばいいのでしょうか。

『大海に生きる夢 大海浮夢』の日本語版が出版された翌年のちょうどこの10月に、10冊目の作品が出ます。書名は『大海の目』です。

実は私がこの世から消えたことは二度ありました。天の仙女が私の運命の旅を予告した物語は、両親が亡くなってから生まれました。一度は私が南太平洋を流浪した二か月間です。私は小さな島で“太平洋を中心とする”世界地図をみつけました。蘭嶼国民小学校で勉強している時は、太平洋は中華民国の世界地図では半分に切られており、この半分の太平洋地図が10歳から48歳(2005年2月)まで、私の心と体をずっと不完全なものにしてきました。完全な太平洋の地図を書斎にかけて、はじめて心が完全に整い、まさに皆さまの“鉄犬賞”が私は海洋作家であり、世界の島嶼作家であることを公にさせてくださったのです。二度目は、私が幻覚のように消えたのは、帆船に乗って知らない海域を航海した2006年の6月のことです。私は一人の日本人(船長)と七人のインドネシア人と一緒にインドネシアとフィリピンが交わる海洋を航海していました。これが私の“大海浮夢”です。私はこう問うてみたいと思います。“どうしてこのようにみな実現するのだろうか”と。

父は私の将来についてあれこれ言ったことがありませんでした。ただ、父と父の二人の弟が、私に舟を造るように言いました。それは父たちの海洋観の中の“完全なタオの男”だったのです。私はやり遂げました。その次は、漢人の歴史、彼らの陸地文学史観は、ついぞ私を馴化したことがないということです。私は私の海洋文学の旅を歩いてきました。歩くのはとても大変でしたが。私の文学は台湾の植民地文学です。見方を変えれば、私は私の海洋文学で華語文学の世界を拡大しているとも言えるのです。

私の言いたいことは、以上のようにとても簡単なことです。皆さまの評価にお礼申しあげます。私の異類の文学の夢を完成していただき、皆さまからの賞を私の心に刻みたいと思います。同時に、この場を借りて、下村作次郎さんと魚住悦子さんに感謝申し上げたいと思います。お二人は、何度か蘭嶼を訪ねてこられ、作品の舞台を見てまわられました。このことに深く敬意を表したいと思います。最後に、日本の読者に感謝し、応援にお礼申しあげたいと思います。

《獲獎感言》

~大海之眼~/夏曼.藍波安

當我還沒有進入華語學校念華文之前,約是1962年左右,那個時候起,一直到我進入華語學校六年,期間開始念漢人的歷史(與我海洋民族口述史無關)、地理、語文等等,我家簡陋的,望海的涼亭,在每一年的秋冬都有日本人來拜訪我靈魂先前的肉體(先父),我覺得很奇異,我問自己,他們來做什麼?我一直想者這個問題,他們說我聽不懂的日語,我問,為什麼我父親會說日語呢?無論是兩個人,還是三個人,他們說話的音頻像是我家前面灰灰的秋海,也像向南方漂移的灰雲,平靜而順暢,我聽在耳哩,感覺很舒服,彷彿流傳著父親腦海裡的古老傳說,過去的,我五歲以後的,不計其數的,日本朋友來我家映像畫面的景緻,我的記憶一直存在,尤其他們安靜的談話。

時間像是海洋,隨著月亮的陰晴圓缺而流動,而涨潮¬,而中潮,而退潮,到現在她不曾改變,更不會變節,她對星球,宇宙,歐亞大陸,以及所有的南北半球大小島的愛。然而,海洋的頑皮,她會改變我部落前面灘頭的地形,春夏的時候,她回把砂石移動到西邊,到了秋冬再把砂石移到東邊,就是不會改變她秋冬的情緒,她一直是灰灰的,我喜歡的季節,就在這個季節,我五歲的時候被魔鬼帶走到海上玩耍,在人間消失了兩天兩夜,當那個小男孩被家人找到之後,父親採集一把的蘆葦,而後搗碎,用搗出來的蘆葦汁液清洗我的身體,心魂,父親跟我的家人,說;

「要把兒子身上,那群小魔鬼的指紋洗滌乾淨,徹底清除,他才會走他自己的路,不會再有魔鬼干預他的未來」。

當下村作次郎教授告訴我這件事,當Keijiro Suga教授寫信給我,說,頒給我與下村作次郎教授”大海浮夢”《Iron Dog Heterotopia Literary Prize》。我心海似乎好像在幻覺中遇見那個場景,貴組織一群人在東京某個區域的小會議室哩,討論,商議,頒這個獎給”誰”,”你們說話的音頻像是我家前面灰灰的秋海,也像向南方漂移的灰雲,平靜而順暢,”飄來我家”,讓我獲知這個獎的訊息,宛如我在五歲的時候,在人間消失過兩天兩夜,父親用搗出來的蘆葦汁液清洗我的身體,心魂,讓我身輕如海燕,海洋隨著月亮的喜怒哀樂的流動,晃眼那個小男孩已經是六十歲的中年人了。我該說什麼呢?

《大海浮夢》日語版出版後的第二年,今年十月,我即將出版我的第十本書,書名就叫《大海之眼》。

原來我在人間消失兩次,天上仙女在我命運旅行預告的故事是,我的父母親仙逝以後,一是,我去南太平洋流浪兩個月,在一個小島找到了以”太平洋為中心”的世界地圖,我念蘭嶼國校,太平洋是被中華民國的世界地圖切割一半,這一半的太平洋地圖,讓我從十歲難過到四十八歲(2005年二月)找到之前,我的身體,心魂一直不完整,太平洋的完整地圖掛在書房,我的心魂才完整,誠如諸位的”鐵狗獎”,讓我開始宣示自己是海洋文學家,世界島嶼的作家。第二是,我消失的幻覺是,跟一群人乘坐帆船在陌生的海域航海,2005年的六月,我與一位日本人(船長),以及七位印尼人在印尼國與菲律賓交接處的海洋航海,這是我的大海浮夢,我要問的是,”怎麼都實現了呢?”

我父親從來就沒有指導我的未來,但是父親與他的兩個兄弟,他們都要求我必須會造船,那是他們海洋觀裡”完整的男人” ,我做到了。其次,漢人的歷史,他們的陸地文學史觀,也不曾馴化過我,我走我的海洋文學之旅,走得很辛苦,我的文學是台灣殖民地文學。換個角度,我用我的海洋文學擴展華語文學的天空。

我要說的話,很簡單;謝謝諸位朋友們的慧眼,你們完整了我另類的文學夢想,我把諸位的獎雕刻在我的心房。同時也借此機會一併感謝下村作次郎教授,魚住悅子女士,他們數趟來蘭嶼考證,佩服他們的敬業。最後,感謝日本的讀者,謝謝支持。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

受賞の言葉/下村作次郎

第5回鉄犬ヘテロトピア文学賞の選考の結果、シャマン・ラポガンの『大海に生きる 夢大海浮夢』が満場一致で選ばれたとの連絡を、審査委員の方からいただいた。しかも、これまでにない翻訳への授与、さらに原作者だけではなく、翻訳者の私にも授与が決まったというのだ。はじめて知った文学賞だが、賞の趣旨と選考過程の説明を読んで、その評価をありがたく思った。作者のシャマン・ラポガンにもこのことをメールで知らせた。ただ彼は日本での文学賞に選ばれたことを喜んだものの、僕の中国語のメールでは納得せず、事務局の英語のメールでようやく受賞を喜んだようだ。授与は審査委員の人々の熱い議論のなかで決まったと聞き、翻訳に苦闘した日々を思い出して、感謝の気持ちが湧いてきた。

『大海に生きる夢 大海浮夢』は、シャマン・ラポガンの第六作目の邦訳書である。シャマン・ラポガンの文学は、『黒い胸びれ』(2003年)以来、日本では注目度が高い。台湾の蘭嶼島に住む4千人余りのタオ族から生まれた原住民族作家で、作品世界は六つの村のうちの彼が生まれた紅頭村(イモロッド)の海に生きる人々の日常生活と彼の海洋の航海である。ちなみに、蘭嶼島は、タオ族のあいだでは「ポンソノタオ(人の島)」と呼ばれる。祖父や父親のシャプン・マニニュワン、異母姉弟のシナン・マニニュワン、親戚のロマビッやタガアンやンガルミレン、同級生のカスワルやジジミットやカロロたち。彼らを描きつづけてまだ終わらないその過程にある『大海に生きる夢 大海浮夢』を読むと、この作家の力量は並大抵ではないことがわかる。蘭嶼の物語を書く作家の姿勢には、文明社会や漢人社会、強勢社会、そして反核運動への妥協がない。そこから立ちあがってくる作家像は、ペンで闘う姿に他ならない。作品は、他民族のことばの漢語と母語のタオ語で書かれる。このような孤高の歩みの中から生みだされるのは、永遠の煌きを放つ作品群である。シャマン・ラポガンは、「ポンソノタオ」の海洋文学を書くために今日も蘭嶼の海と対話している。

これを書いているたったいま、新しい作品の序文を書いたとメールが入った。新作のタイトルは『大海之眼』だという。そして、休む間もなく次作に取りかかる……シャマン・ラポガンは、まさに台湾原住民文学が生んだ書きつづける作家に他ならない。

最後に、素晴らしい作家と作品に出会った喜びと、その作家との同時受賞を用意していただいた審査委員の皆さまに深くお礼申し上げます。ありがとうございました。

✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻

【選 評】

選 評/井鯉こま

受賞作、シャマン・ラポガン‒作 下村作次郎‒訳『大海に生きる夢』

2018年、いまなお原始の生き方をじかに知っている漁団家族の末裔たちが、国家による植民地化に抵抗しつづけている。その可能性に、わたしは静かに興奮しています。常に節度をもって海と土地と格闘し、生きものたちを見つめ、触り、慈しみ、歌いあげ、いつまでも生かし生かされる。このとき、人もまた生きていていいんだ、とゆるされる希望。生態系と情緒を通わせられない人知なんぞ、知ではない。情報の贅肉で脳内ぶくぶく肥えらせてんなよ、経験積まなけりゃ、創意もへったくれもありゃしない、とばかりに旅立つ男のロマンは、なんとも厄介です。殊に、それが夫の彷徨となると、妻の髪の毛は逆立つことでしょう。省筆される妻の孤軍奮闘ぶりが光っています。いま、ここで、闘うしかない。きょうも、水イモ畑に苗を植え、雑草を抜き、山と海で夫が学び働くよう仕向け、その労をねぎらう。夫は植民者が盗伐した樹齢百年以上の木々が再生するのを世話し、木を伐り、舟を造り、舟を漕ぎ、漁をし、からだじゅうをトビウオの卵だらけにしながら、永続的な生き方を思索する。熱く新鮮なトビウオのスープをのめば、家族のからだを、トビウオが熱くめぐる。とそのとき、旅人の生きる夢は、彼の造った一艘のタタラ舟が大海を飾るように、凛と浮かびあがり、これまで支配言語に語られ・決めつけられてきた側から、鋭く語り返す。この徹底して自分の姿を隠さない一人称の視座。この透明化しない主観は、しかし、あたかも熟練した船大工や漁師の腕が、木や海に受け入れられ自然一体となるのと同じく、地球のまなざしをもっています。それはまるで、山の頂に駆け登って、あの櫂を漕ぐシイラ釣りの船隊を、海の底から見あげると、「空の鳥が翼を広げて飛んでいるように見えるんだぞ」と想像する子どもたちの、奔放なまなざしのように魅力的なのです。

候補作、八重洋一郎 詩集『日毒』

選考会中、姜さんが一方の詩篇『東北おんば訳 石川啄木のうた』から悲しみを、もう一方の『日毒』から怒りを受けとったと言われたとき、わたしは、そのおそらく一読して近寄りがたいはずの『日毒』に、自分がなぜ魅かれたのか、それが解けた気がします。目前で展開する怒り狂っている人の姿から、わたしはなぜか、「おかしみ」と「悲しみ」を感受したのです。鬼気迫る、突き抜けた怒りが、おかしみと悲しみを連れてくる。積極的に日本人であろうとそうでなかろうと、「日本人」とみなされれば、わたしもどいつもこいつも日本人。この日本人の非道な行いと非道な無為に対し、〈私〉が被っていることにいい加減気づけよ、嫌なもんは嫌、フザケンナ、となぜ言ってはいけないのか。否、そこまではっきり言わなければ通じない、相手は、危機的にアホの人で無しなのであった、というところまで追いつめられている〈私〉の絶望感は、アホがもつ世界トップレベルの鈍感力と忘却力(おまけに居直り力)に対するあきれ具合と相まって、コミカルでさえありました。日毒。洗練された怒りなぞあろうものか。読めば、ザラザラした毒を血管に注がれ、願わくは、生きてるだけで日毒のこの身が、言葉の毒で以って制されることを。都心の電車の吊り広告が、ダダーッと全部このドス赤い詩集であったら、と覚醒させてくれる作品です。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

選 評/温 又柔

『大海に生きる夢』は、ちいさな島、蘭嶼で育った一人の少年が、母語とは異なる言語を国語として学ばざるをえない状況の中で育ち、母語と国語の間に生じる否応ない齟齬を抱え込んだまま、南太平洋やインドネシアのモルッカ海峡をめぐり、やがて、「国」ではなく、「海」にみずからの拠点を見出すまでの過程があますことなく描かれた自伝小説だ。

著者のシャマン・ラポガン氏は、本書の日本語読者に宛てて、このように綴っている。

「私は小説や散文を書きますが、私が文を書く“母体”はタオ語で、文字は漢字です。漢人(漢民族)の読者は、最初、私の作品を読むと、みんな私が書く漢字は“可笑しい”と感じるようです」

私はこの“可笑しさ”が、なによりいとおしいと思っている。たとえば、タオの人々は「星」のことを「空の目」と表現する。シャマンさんの文章には、空の目が光っている、という表現がよく出てきていて、そのたびにいいなあ、と思う。あとは「遠くの人」という表現。原注によると「タオ族が遠くの人と称するのは、蘭嶼を中心とする空間概念を意味し、タオ族の歴史では接触したことがない台湾の人を『遠くの人』と呼ぶ」とある……ひいおじいさんが孫娘にたずねる。そのいい匂いの石鹸はどうしたんだ? 孫娘はこたえる。遠くの人からもらったのよ……。

タオ語で交わされた会話を文字にするとき、作家シャマン・ラポガンは漢字をつかう。もちろん単語のレベルだけでなく、ものを考えるときの組み立て方なども、タオ文化に根付いたタオ語を、そのまま中国語に置き換えたら、タオ語とは縁遠く中国語しか知らない者にとっては、「なんだか可笑しな文章だなあ」と感じるのにちがいない。でも、そうした可笑しさを豊かに孕んだ文章は、まずまちがいなく、タオ語を“母体”とした優れた作家にしか書きようのない、かけがえのない表現なのだ。

だからこそ私は、子どもの頃のシャマンさんが学校の先生に叱られた、というエピソードは、想像するだけで悲しくて悔しくなる。

「テストのときには空白を埋める問題が出た。太陽は『山に沈む』が教科書の正解だった。しかし、僕らが肉眼で見る太陽は『海に沈む』。これこそが僕らの正解で、これが事実だ。何人かは教科書を見て正解を書いたが、自分で正解だと考える答えを書いた僕らは、藩先生にこっぴどく叩かれた。僕ら腑に落ちなかった」

自分の感覚のほうを信じ、「漢民族の基準が唯一の正統」とする教科書が示す正解「山に沈む」と書かなかった少年は、作家になったあとも(おそらく漢族の)友人に自分の文章の漢字や文法を直された。けれどもそうやって直されたものをあとで読んでみると「私の文学ではなくなっている」と感じるのだ。以下はやはり日本の読者に宛てたシャマン氏の言葉である。

「私が強調したいのは、私の体内に流れている血は、“海の民の遺伝子”であり、多くの“ことば”は民族固有のことばを中国語に翻訳してはじめて、その表現には感覚があるということです」

タオ語を“母体”にしつつ、海を拠点に、中国語で「私の文学」を書き続けるシャマンさんの存在を、私はとても頼もしく思う。

と同時に、そんなシャマンさんが日本語で書いていたらたぶんこんな感じなのだろうな、と思わせる見事な翻訳を成し遂げた下村作次郎さんがいて、ほんとうによかった、ありがたいな、とつくづく思う。

本書の訳者ではないけれど、この自伝に連なるまでの複数のシャマン作品をやはりすばらしい日本語に翻訳してきた魚住悦子さんにもこの場を借りて敬意を示したい。また、本書の版元である草風館――長年、シャマンさんの著作をはじめ、台湾原住民文学を日本の読者に精力的に紹介しつづけた功績を思えば思うほど――にも、多大なる尊敬を込めて。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

海の民の不屈と孤独/木村友祐

台湾本島の南東沖に浮かぶ小島、蘭嶼。受賞作となった『大海に生きる夢 ──大海浮夢』は、その島の原住民族であるタオ族の作家、シャマン・ラポガンの自伝小説である。これは驚くべき作品、そして圧倒的な作品だ。本書を読まなければ、こんなにも海と魚と山の木々と結びついた暮らしがあるとは想像もできなかっただろう。

なぜだか、壮大なアラスカの風景と動物たちの姿を写真に撮りつづけた星野道夫の、自然と人間の関係を澄みわたる文章で綴ったエッセイ集を読んだときと同じような胸の震えがあった。

子どもの頃から魚という種族に親しみを感じ、今もどこかで漁師に憧れを抱いているぼくは、体にしみ入るような悦びをおぼえながら読んだ。二十代のときに読んでいたなら、弟子入りを願ってシャマンさんのところに押しかけていたかもしれない。

本作は、骨太な素朴と洗練を同時に感じさせる文体で書かれている。おそらくそれは、作者のシャマン氏が、今もタオの伝統的な漁を実践している本物の海の民だからだろう。ここでいう「洗練」とは、だから、洒脱で気のきいた表現という意味ではない。ほんとうのこと、思索にもとづく真に大切なことだけで書かれた文章がかもしだす、知性と気品のことである。

語られるのは、たとえば、まるで文学が生活とともにあるというように、海にまつわる物語を語り/歌うタオの人々の暮らし。またその詩は、万物に宿る魂への呼びかけ、祈りともなる。舟をつくるために山に入り、何年もかけて育てた木を伐る際、作者の父は木の霊魂に向けてこう語りかける。「もしあなたが海のなかの魚類なら、あなたは私の知恵の成長の源です」。木のなかに海を見るという、山と海がひとつながりとなったタオの人々の世界観が鮮烈だ。

作者は子どものころ、「トビウオの季節」になると父や祖父の世代の男たちが一斉に舟で沖に繰りだしていく勇壮な光景を見るのが大好きだった。それは体の血をたぎらせる、いつか自分もそれに参加することを疑わない、永遠に続くと思われた光景だった。

しかし、丁字褌だけで暮らすことになんの恥も疑問もなかった彼らの身なりを、彼らからすれば植民者である漢人の学校の校長は「野蛮人」と切り捨てる。日本の植民のあとの、漢族が支配する台湾政府による再植民化。大切に育ててきた木々の強奪やイモ畑の破壊に対し、村で最も勇敢とされてきた長老たちが魔除けの籐製の兜や鎧を着て、鋭くない長矛を持って抗議しても、銃の脅しの前では押し黙るしかない。「バンという一発の銃声で、蘭嶼の原初のすべてのものが、一瞬のうちに国のものとなった」。

学校が教える教科書では、太陽は「山に沈む」が正解だと教えられる。しかし、蘭嶼では、太陽は「海に沈む」のである。作者は書く。「太陽は『山に沈む』と『海に沈む』はどちらも正解なのだ」「『中心』という考え方こそが災いの根源なのだ」と。

一つの基準だけを絶対化して世界の見え方を決めつけ、価値の上下をつけることの根本的な欺瞞。蘭嶼に持ち込まれた放射性廃棄物貯蔵所。核実験場となった南太平洋諸島。そうした差別や力関係の不均衡により抑圧された土地と人々は世界規模で存在する。とりすました世界の表面を引っぺがせば、その内部の仕組みは力関係の不均衡を利用してできていることを作者は精確に見抜いている。

作者は、学業のために島を出てから16年後に島に帰り、タオの伝統的な暮らしを学び直す。島で暮らしながらも、子どものころに宿った「移動」や「航海」への夢に誘われて、南太平洋を旅する。放浪する男のロマンのように映るが、留守を守る妻にすれば「ろくでもない夢」である。そのギャップがおかしい(ぼくも身につまされる)。本書にはこうしたおかしみが点在している。作者は妻の言い分を否定せず、自分の行為に陶酔したりしない。そこがまた、本書に好感と信頼感を抱く理由のひとつだ。

同じように作者は、島での自分の位置も冷静に客観視している。もはやモーターボートでの漁が主流となった島で、いまだに手漕ぎの木の舟(タタラ)で漁にでながら思う。「近代化の観点から言うと、夜の真っ黒な海上では、僕は『愚かな漁師』だった」。

経済的合理性から外れた、しかし魚たちの維持という面では合理的なタオの伝統漁を続けるその姿には、不屈の意志と強靭な哲学が感じられる。と同時に、海に浮かぶその背中に張りついた、深い孤独をも思う。

野生的知性に貫かれた本書は、自然界のものを敬意もなくひたすら蕩尽し、「中心」の価値観に支配された現代のぼくらの暮らしを、根底から見つめ直させる力を持っている。

シャマン氏とともに、翻訳を通じ、このようなすばらしい現代文学があることを教えてくださった下村作次郎氏に、心からの敬意と感謝を捧げたい。

ほかの候補作について。

山内志朗『湯殿山の哲学』では、山形の湯殿山で生まれ育った著者の、山で暮らした少年時代の瑞々しい記憶や、湯殿山信仰の興味深い細部が伝えられる。そしてさらに、おそらくは哲学的思考から切り離されていた郷里のそれらを、「存在とは何か」「神と存在とは」という思索へと果敢に呼び込んでいく。一見相容れなくても、切り捨てずに目前にある郷里と向き合おうとした著者の想いが胸に響く。

また、こんなにも方言に対する愛情と敬意を感じさせる本はないと思わせたのが、新井高子編『おんば訳 石川啄木のうた』。「おんば」とは岩手県大船渡地方の年輩の女性をさしていう呼称だが、そのおんばたちの土地の言葉が染み込んだ肉体が、標準語という軛から解き放たれた瞬間に立ち会ったような感銘をおぼえた。その存在感たっぷりの短歌とともに、方言についての新井氏の考察がすばらしい。方言といっても一人ひとりちがう、という新井さんの気づきに、言葉と人のかかわりの根本の姿を思う。

それとともに、米軍と日本政府による住民無視の横暴を、激しく、ときにユーモラスな詩の言葉でもって糾弾した八重洋一郎『日毒』が心に突き刺さった。自身の作風をかなぐり捨ててでも言わなければならなかった、石垣島という現場からの断末魔の声。作者に会ったことがあるという姜信子さんの「これは沈んでいく船から上げられた手のようなもの」という言葉が忘れられない。しかも、この『日毒』という強烈なタイトルは、ヤマトに支配された歴史のはじまりまで遡って付けられたものだ。聴いてしまったその声を、もう、聴かなかったことにはできないと思う。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

選 評/姜 信子

ひと言でいうならば、つまりは、声のチカラ、声を放つ命のチカラなのです、

ほぼほぼ終わっている感のあるこの近代世界で、呼んだのか、呼ばれたのか、呼びあったのか、よみがえる野生の命のチカラ、野生の声が、この四冊の本にじんじんと脈打っていることに打たれたのです、

もちろん、この「野生」というのは、「自然に還れ」というような単なる掛け声ではありませんよ、直線的で進化論的で文明的で近代的で、それを普遍と讃えるような時空の中に取り込まれてきた命を、それ以前に回帰させようというようなことでもありません、

近代のおわりのこの無惨な世界で、さんざんに近代の刻印を押されて切り刻まれてきて口を塞がれてきた命が、いまようやく近代を超えて生き抜いてゆく闘いの場、命の声の湧きいずるところ、命の思想を育む時空、はじまりのときにたどりつこうとしている、その新たな地平を「野生」と私は言う、

生きて、命をまっとうして、脈々と水のように風のようにぐるぐるめぐる無数の命につらなってゆく、その新たな道なき道を切り拓いてゆく力を「野生」と私は言う、

命が命それ自体の倫理で命を生きる、声を放つ、それを「野生」と私は言う、

それは怒れる野生、苦悶する野生、哀しむ野生、悼む野生、立ちあがる野生、まつろわぬ野生、生きてゆく野生、分かちあう野生……、

ああ、ここには大きな流れがあるんですね、四冊の本が呼びあって、その呼びかわす声に私たちも引き寄せられてこの場に集まったのだね、と、そんな想いすら湧きいずる第五回鉄犬ヘテロトピア文学賞の選考会なのでありました、

『東北おんば訳 石川啄木のうた』『日毒』『湯殿山の哲学 修験と花と存在と』『大海に生きる夢』、本当はこの四冊すべてに賞を捧げたいと思ったのでした、

世ん中の初まりァ

まんず山っこあって

半ぶん神さまみでァな人が そごで火っこ守ってだんだづぅ

ふっと おっかねァぐなって

ちょんとして

それがら 静かに臍ぉほじぐる

たとえば、東北の大船渡のおんば(おばあちゃん)たちが啄木の歌を自分自身の声で詠みかえるとこうなる、いや、これは詠みかえという次元を超えている、東日本大震災をきっかけに立ち上げられた声のプロジェクトに乗じて、おんばたちは見事に啄木の歌を乗っ取った、

思えば、古来、地べたに近いところで生きている者ほど、この世を水のようにめぐる物語を乗っ取ってはわがものにして、わが想いわが記憶をそこに託して語ってきたものです、物語る声のあるところは世界の中心、物語る声の数だけ世界の中心がある、そうだ、そもそも世界の中心はたったひとつではないのだとばかりに、いまここに野生の声の狼煙がひとつあがった、と、おんばたちの声にそんな願いとも祈りともつかない感慨を抱いたのでした。(同時に、もっとずっと前の震災のときには、標準語にはない豊かな音の幅とふくらみを持つその声ゆえにおんばたちもまた異人狩りにさらされたかもしれないのだと私は思っている。そして、それは沖縄の声もまた同じなのだと)

狼煙、もうひとつ。『日毒』。八重山から。

一.詩とは一滴の血も流さずに世界を変えること。

一.カンヅメになった現実を食べてはならない。たとえ中毒のおそれありと言えども、

生の現実を喰らうべし。

これは「詩表現自戒十戒 ――守られたことのない――」の言葉。厳しい。なによりも、沖縄のさらに南の八重山から、八重山を踏みにじりつづける日本に向けて投じられた「日毒」という言葉の凄まじさに胸を撃ち抜かれます、しかもこの凄まじさは、その言葉を呼びだした生の現実、琉球処分の時代からの生の現実の積み重ねとしての、生の歴史の凄まじさでもある。今その歴史の果てまで来て、どうやら詩人八重洋一郎はますます「くるひゆく」ようなのです、正気であるがゆえに狂い、正気だからこそ声をあげる、それは生の現実に中毒して、解毒の時間すら与えられていないギリギリ瀬戸際の声なのです、しかし、この切迫した声を今聴かなければ、いったいいつ聴くというのか? ともに中毒するほかないのではないか? われら、ともに狂うほかないのではないか?

さらに狼煙、『湯殿山の哲学』。

崇高を語る哲学の歴史からみれば、湯殿山は語るにも値しない、淫祠かもしれない、

しかし<私>もまた<存在>からみれば、考察に値しない一つの偶有性ではないか

あってもなくてもよいものとしての偶有性という意味で、<私>もまた偶有性なのではないか、そしてその <私>が微塵のまま無限なる宇宙を表現できる。

これは小さくて大きな話です、

山形の月山の麓の、かつては湯殿山信仰で生業を立てていた村に生まれ育ち、長じて西洋の普遍哲学へと向かった者が、風土に育まれたみずからの具体的な命の記憶をさかのぼって普遍をつかみなおす、と言ってしまうと、なにやら滑らかな話のようでもあるのだけど、これもまた近代をとことんくぐりぬけたすえの野生の声なのでした、

西洋の普遍も日本のいかにも俗な宗教体系も突き抜けたところに、理屈抜きのむきだしの存在としての湯殿山がある、淫祠としての湯殿山がある、(もちろん、淫祠があるなら、この世の真ん中には正しい祠もあるでしょう)、この淫祠に登れば、登った者自身が神になる、崇高な神ではなく、地べたから虫のように湧きだす無数の小さき神々、それがわたしなのだ、われらなのだ、われらこそが風土から萌えいずる存在の花なのだ! そんな声を私はこの本から聴いたのでした、

それは野生でありたいわれらのはじまりの哲学。

こうして、ようやく受賞作『大海に生きる夢』です、台湾蘭嶼の海洋民族タオの作家シャマン・ラポガンの声です、ここにも遥かな狼煙、もうひとつのはじまりの哲学、

おまえが村の幼なじみなら

おまえは僕の最も親しい友だちだ

だから僕らはいっしょにトビウオを釣り、シイラを釣ることができる

小蘭嶼まで航海していっしょに漁をしよう

いま、おまえの樹肉がコウトウラノキのように柔らかくて、僕を楽にしてくれることを願う

僕らは早めに美しい湾で休むことができるだろう。

これは、山で伐りだされて、やがて舟になる木にシャマン・ラポガンが贈る歌、

十分に土地の養分を吸ってください。あなた方は私たちへの贈り物です。それにあなたたちのおかげで私たちは土地と親しくなりました。美しく育ってくれたら、もっとお世話します。喜びが増せば、私たちはどちらも丈夫になるでしょう

これは、シャマン・ラポガンの妻が畑にイモを植え付けるときにイモたちに語りかける声、

シャマン・ラポガンの半生はそのまま、台湾政府による近代化=漢化によって命が生態系の環から切り離されてゆく過程でありました、そして、長きにわたる放浪の時間はそのまま、みずからをのみこんでゆく近代の腹の中で、近代を超えでてゆく歌/生態系への信仰を育んでゆく苦難の道のりでありました、

いま、土と水と風と光に育まれる無数の命のひとつとして無惨な近代の果てを見つめるシャマン・ラポガンの肉体から、単なる近代以前の世界への回帰とは異なる強靭な野生の命の詩/思想が生まれいずる、

それは断ち切られてもつながりなおす命の詩だから、その詩を聴くわたしの命もあなたの命も脈々とつながっていくことでしょう、つながるための苦難の時間、彷徨いの旅路をともに生きてゆく意志と力をわたしたちが持ち続けるかぎり、それはわたしたちの導きの詩にもなりましょう、同時に、それは手放しで歓ぶことなど到底できない、覚悟を要する厳しいはじまりの詩であることでしょう、「僕は自分で造った舟を漕いで夜の漁に出る……僕はとても飢餓感を覚えていた」、一冊の本の最後にぽつりとつぶやかれたこの声のように。

さて、互いに響き合う四冊のなかでなぜに『大海に生きる夢』が受賞なのか?

それがわたしたちのいわゆる近代的な想像力から打ち棄てられたもっとも遥かな島からやってくる声であり、消されることに抗しつづける声であり、わたしたちの不自由な想像力を揺さぶる声であり、つなぐ誰かがいなければ、聴くことすら困難な声であるゆえに、

その遥かな声を多くの人々に届けるべく力を尽くしてこられた訳者の下村作次郎さんというひそかで大きな存在ゆえに。

しかし長すぎる選評となりました。

はじまりの狼煙のごとき声たちへの深い感謝の念とともに筆を擱きます。

ありがとう、本当にありがとう。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

選 評/管 啓次郎

「鉄犬へテロトピア文学賞」も今年で5回目。2020年まで全7回のプロジェクト型文学賞が、佳境を迎えています。この間、日本社会の閉塞感はいよいよ募り、省みることを知らない巨大な力による人々の蹂躙はその激しさを増し、山川草木鳥獣虫魚と海(そう、とりわけすべてを抱く海)に対する破壊と圧力はとめどない勢いで進行しているようです。

でもわれわれがめざす文学も、文学に託された心も、ただ押し潰されてばかりではありません。新しい作品が書かれ、新しい声が、知らなかった生き方をしめしてくれる。局所化されぜんまい仕掛けのように自動化されたわれわれの感情や世界像を、みごとに打ち壊し、解放してくれる。外に連れ出してくれる。そんな手応えは、今年もいくつもの作品から感じることができました。

元来、この賞は、読者であるわれわれからの感謝と連帯の気持ちの表明として構想されたものです。作家たちがそれぞれの場所で、それぞれの小さな声を記し、それらが時空を超えて呼び交し、惑星の経験に新しい次元を付け加えてくれる。日常生活と地続きのまま、地平を一気にひろげてくれる、そんな奇跡を人々の記憶に留めるためのものでした。いうまでもなく、文学賞の唯一の実質は、その賞を受けた作品=本にあります。歴代受賞作の累積だけがこの「賞」を保証し、血と肉を与えるものであり、賞を育て別の高みに引き上げてくれるのは、新たに選出される年ごとの作品です。

その観点からいって、今回は理想的な結果になりました。3時間近い議論の末に全員一致で選んだのが本年度の受賞作。その結論に到達したとき、かつて知らなかった新たな感動が生まれました。涙ぐむ思いでした。変なことをいうと思われるかもしれませんが、本当です。『大海に生きる夢』を選出することによって、われわれは、これまで想像すらしたことがなかった水平線上の新たな土地が、目の前にひろがるのをたしかに経験したのです。

シャマン・ラポガンさんは台湾南東の小さな島、蘭嶼出身。本書は台湾の代表的原住民作家・海洋作家である彼の自伝です。現代世界において各地の先住民グループが強いられる政治・経済・文化的苦境を背景に、彼の精神と肉体の遍歴、その果ての帰郷と「民族科学」の発見を重厚に綴った本作は、まさに現代世界文学の傑作であり、東アジアというコンテクストに「国」単位の視野では絶対に得られないひろがりがあることを教えてくれました。

いうまでもなく本書を、われわれは翻訳で読みました。そこで避けがたい議論は、「日本語作品」を対象としている本賞で、翻訳作品を対象とするのは妥当かということでした。

結論だけを記せば、われわれはこの問いに「はい」と答えたわけです。日本語に変わりゆく声を与える。そのための強度と潜在力をもった日本語が訳文により提示されているなら、翻訳作品を賞の対象からはずす必要はありません。下村作次郎教授による訳文は、この要請によく応えるものだと思いました。本作に限らず、下村さんの訳業が日本語読者のためにひらいてくれた台湾原住民文学の富を、われわれはこれまでもよく意識していました。賞の対象作品はあくまでも一作ですが、いわばシャマン・ラポガンと下村作次郎による共作としてのこの訳書『大海に生きる夢』を選出することで、原著者への尊敬と並んで、下村さんのこれまでのお仕事に対する敬意と感謝を表すこともできると考えました。こうして本賞が、上に述べたように、ふっと次の段階に移行したわけです。おふたりに改めて「おめでとうございます」と申し上げるとともに、このすばらしい作品を世に出してくださって「ありがとうございました」というわれわれの一致した声も、お伝えしたいと思います。

今回は、他の3作も、それぞれに強烈なものばかりでした。ぼくが強く推したのは哲学者・山内志朗さんの『湯殿山の哲学』。これは何らかの比較哲学を体系立てて論じるというよりは、西洋哲学それもスコラ哲学研究を志した著者の精神の自伝であり、雪深い山形で成長する少年時代の地形と気象を彼が哲学的遍歴を通過したのちに再発見するという物語の細部に、深く胸を打つものがありました。生涯の究極の謎、それは彼がなぜ西洋哲学の存在論にむかったのかという問いであり、その問いに答えがありうるか否かをおいて、長い年月をかけた思索の果てに山形とスコットランドが直結されることの意味ないしは無意味に、青ざめるほどの感動を覚えました。たかだか50年前の日本の雪国の生活が、落ち着いた筆致であざやかに描かれています。とりわけ1964年の東京オリンピックと高度成長以前の記憶を、別の地方で成長しつつあったぼくにとっての忘却の彼方から取り戻してくれる、忘れがたい作品です。

新井高子さんの『東北おんば訳 石川啄木のうた』ほど、詩は共同性とともにあり、共同性により新しい生命を得るというメカニズムを、改めて痛感させてくれる作品はありません。震災後の新井さんの持続的努力と、彼女がともに作業をつづけてきた仮設住宅の「おんば」たちの、みごとな声の花束。啄木という一青年の歌がまったく別の文脈と声で読み替えられた際に生じる、生命の火花、その美しさ、その激しさ。勇気ある果敢な試みであり、友情と鎮魂の書であり、魂のはっきりした佇まいが感じられる作品です。受賞にはいたりませんでしたが、新井さんと共著者のおんばたち、そして原作者・啄木にかける言葉は、やはり「おめでとうございます」のひとことでしょう。

八重洋一郎さんの『日毒』は、強く振動しながら軋み音を発する箱のように、われわれに何かを突きつけてきます。きわめてストレートな日本国家批判は「日毒」の一語にあますところなく横溢していますが、口当たりのいい修辞も美しさへの工夫もあえて捨てて、現実をめぐる言葉を真正面からぶつけてくるその姿勢に打たれ、口ごもり、考え、また立ちすくむことを余儀なくされました。現在の沖縄の状況、特にたったいま、翁長知事亡き後の沖縄に対する日本政府の卑劣きわまりない介入を思うと、言葉を知りません。本土に住むわれわれすら、そうなのです。言葉が追いつめられるギリギリのところで、いうべきことをいう。その作者の気概に、われわれは読者としてどのように反応することができるのでしょうか。

こうして選評は、それ自体、現時点での中途半端な経過報告でしかありえないようです。ただいえるのは、今回の4冊は、これまでの受賞作と同様、われわれがこれからも一緒に生きてゆく作品だということ。その読書は、まだはじまったばかりです。本賞をきっかけに、ひとりでも多くの方がこれらの本を手にとり、読み、考えてくださるなら、それほどうれしいことはありません。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

選 評/田中庸介

難しいことを考えるためには、一度はものの考え方というものを学ばなければならないようだけれども、その学んだ考え方というものがそのまま自分の役に立つことはまれであって、ものの考え方の考え方を教えてもらったに過ぎないことに気がつくとき、やっとひとは自分でものを考え始めることができるのかもしれない。シャマン・ラポガンさんの『大海に生きる』は、台湾の沿岸にある蘭嶼という孤島に、オセアニアともつながるオーストロネシア語族の少数民族、タオ族として生を受けた著者が、漢民族あるいは西欧の思想を一度通過しつつも、精霊とともにあるタオ族の精神性の高さを、妻とともに受け入れるようになるまでの物語である。その過程で著者は台湾の本島に留学し、せっかく推薦された師範大学への入学を台湾政府の同化政策の手先になることを危惧して断固拒否し、フランス文学を専攻してみずから海洋作家としてのキャリアをスタートさせる。そして二度の海洋探検を経て、タタラとよばれる手漕ぎ舟を自ら作ってトビウオ漁に出る暮らしをついに自らの手にするようになる。筆者は妻に対して伝統的な言い方で「子供たちの母親よ」と呼びかけ、祖父は息子に向かって「孫のお父さんよ」と呼びかける。おもしろいことにこの言い方は正式な名前の呼び方にすら反映されていて、そもそも「シャマン・ラポガン」とは「ラポガンのパパ」という意味であり、芋の出来高をもって種芋の偉大さを讃えるのと同様な、うるわしい文化的クッションの存在をうかがわせる。本書に書かれているタオ族と台湾政府の関係の歴史からは、『日毒』を読んで八重山の歴史を学ぶのに似て、相対性の階梯における人間社会の二面性を目の当たりにさせられる。著者の漢字文化に対する独特の距離感の獲得は、『湯殿山の哲学』の著者におけるスコラ哲学の高度な研究の没入のあげくの、民俗信仰へのまなざしの回帰につながる。あるいはタオ族の自然に対する経験科学の力強さは、東北のおんばたちと協働してあの『石川啄木のうた』のおんば語訳を編集しえたすぐれた詩人のまなざしを彷彿とさせるものである。このように考えてくると、今回の選考においてラポガン作品には他の優れた三つの候補作の美点をすべて包含してさらに余りある文学的香気が感じられ、選考委員としてこれを強く推すことをためらう理由はまったく見つからなかった。ご受賞に、心からのお祝いを申し上げます。