第3回鉄犬ヘテロトピア文学賞発表

【第3回受賞作】

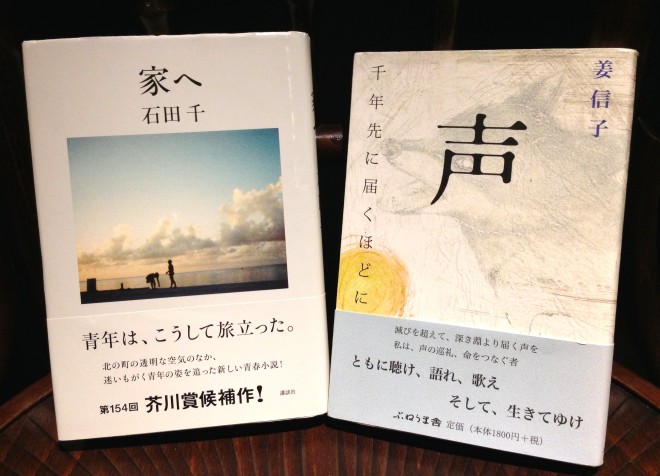

◎石田千『家へ』(講談社)

◎姜信子『声 千年先に届くほどに』(ぷねうま舎)

第3回選考委員(五十音順、敬称略):

井鯉こま、温又柔、木村友祐、下道基行、管啓次郎、田中庸介、中村和恵、林立騎、横山悠太

(選考会は、欠席の下道基行、中村和恵、横山悠太をのぞく委員で行なわれました)

9月25日、明治大学中野キャンパスにおいて第3回鉄犬ヘテロトピア文学賞の選考会が開かれ、充実した議論の末に、全会一致で受賞作がきまりました。

今回は2作が同時受賞。ひとつは、石田千さんの小説作品『家へ』。もうひとつは、姜信子さんのエッセイ集『声 千年先に届くほどに』です。

石田千さんの『家へ』は、新潟のとある海辺の町をおもな舞台にした、美大で彫刻を学ぶ主人公の青年とその家族、また彼らを取り巻く人々の関係を軸にした小説作品。姜信子さんのエッセイ集『声 千年先に届くほどに』は、ハンセン病療養所や水俣、沖縄、はてはカザフスタンまで訪れ、生者ばかりか死者の声にまで耳を澄まそうとする、巡礼の書といえます。

2020年までの期限付きであるこの文学賞は、いよいよ3回目。今回も無事に、注目に値する受賞作を発表することができました。頼もしい鉄犬仲間を迎えることができ、選考委員一同、大きな喜びに浸っています。

鉄犬ヘテロトピア文学賞事務局

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

【受賞の言葉】

受賞御礼/石田 千

このたび、尊敬する書き手、読み手である選考委員のみなさまにご高覧いただき、たいへん嬉しく存じます。大切なお時間を、拙著に割いていただけましたこと、なによりの喜びでした。

文章を読むこと、書くことが仕事となって、ことしで十五年になりました。年をへても、これでよいということはなく、書くほど、ことばをさがすほど、もっとあったはず、まだあるはずと、悔いと迷いに沈む毎日です。

今回の受賞により、あたたかい、ありがたい励ましといっしょに、今後、選考委員のみなさまにご迷惑はかけられないという緊張もいただくことになりました。

みなさまのお気もちにすこしでもそえるよう、あたらしい目で、あたらしい小説を書きたいと思います。

『家へ』出版に際しまして、装丁の有山達也さん、写真作品を快くご提供くださいましたホンマタカシさん、校正から印刷製本の作業にかかわってくださいましたみなさま、版元である講談社のみなさまに、お力添えをいただけましたことは、たいへんな幸せでした。ほんとうにありがとうございました。

また、この場をお借りいたしまして、日々読者のみなさまとの縁をとりついでくださっている書店のみなさまに、御礼を申し上げます。

二〇一六年十月二十二日

* * * * * *

受賞の言葉/姜 信子

なるほど、私もまた気がつけば一匹の野良犬だったのだな、真っ先にそう思ったのです。おまけにおへそが思いっきり脇にずれているようなので、これまで、どこにもどうにも安住のしようがなかったわけです、想い起こせば、どんな形であれ、誰かが私を、おまえはこうだ、と定義づけた瞬間に、その定義をがうがうと喰いちぎってチリヂリバラバラにしてやりたくなる、誰だ、私のことを「在日」と呼ぶ者は? 誰だ、私の名を「カン・シンジャ」とただ一つの名で呼び捨てようとする奴は? 私を閉じ込めるな、ここに押し込めるな、と若い時分には青い叫びをあげ、そして自分を定義する自分自身にも噛みついて、自分自身の言葉も文体も書いては壊し、壊しては書いて、そうやってもう書きはじめて三十年近い歳月が流れているのでした。書くことは旅することでありました、いまここの息苦しさに突き動かされて外へ外へと向かうことでした。外への衝動が、外からのかすかな孤独な声と行き合った時、そこに未知の風景が立ちあがり、私は自分が生き変わるような感覚になりました。切れているけれどつながっている、そんな感覚にもなりました。「彷徨いの絆」。と、砂漠の思想家エドモン・ジャベスが言っている、あんな感覚。

そうした感覚に包まれるたびに、なぜ旅をするのか、なぜ書くのか、なぜ生きるのか、私はまるで忘れていた大事なことを思い出すかのように、毎回ハッと驚きながら、つまりはいつも同じところにたどりつくことに呆然としつつ、こう呟くわけです。すべてが名付けられて既に終わってしまった世界を、いまいちどはじまりの荒野として生きるのだと。

鉄犬ヘテロトピア文学賞。このお知らせをいただいたときには、本当に嬉しかった。ここにも彷徨いの絆。同じ匂いの者たちに出くわした喜び、これまでもこれからも彷徨えばいいさ、という素っ気なくも自由奔放な声。ありがとう、ありがとう、ありがとう!

どれだけ嬉しかったのかといえば、賞の発表があった数日後、地元の駅前を歩いていると、不意に通りすがりの見知らぬ男に切羽詰った声で呼び止められ、こんなことを言われた、「あなた、実に珍しい相が顔に出ていますよ。それは天地開闢の相です。最近なにか大きな転機になるような出来事はありませんでしたか?」、私は思わず「鉄犬ヘテロトピア!」と答えそうになりました。その男、冷静になれば、大変怪しい自称占い師であったのに、一瞬浮き立つ心を持っていかれそうになった不覚。あぶないね、心を惑わす、鉄犬ヘテロトピア文学賞!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

【選考委員選評】

『声』『家へ』/井鯉こま

その声を聞いたら、後戻りはできません。あまりに重く、深刻な、数々の声。その声を書物にするということ。姜さんの並でない情熱と愛情に圧倒されました。私は最初、この『声』にぶん殴られた気がします。でも声は、人を殴ったりしない。みえないもの、さわれないもの、というのは、みえていないだけ、さわれていないだけで、単に私の感覚が硬く鈍く、かつ臆病に縮こまり易いから気付けないでいた。問題は、〈声〉ではなく〈耳〉にあるのだと思います。ならば書き手は、その硬く鈍く、おまけに首をすくめてしまう読み手に、どう伝えたらよいのだろうかと、いつしか書き手の立場にまわったときの覚束ない気持ちになっていました。言葉をたずさえた想像力は強力ですが、空気だってバイキンだって神さまだって表すことができてしまう。ところで、私が感動する小説には、書き手と、書かれ読まれるもの・こと、それに読み手とのあいだに、工夫された余地がある気がします。私はそこに、例えば小説的なやさしさを感じるのです。仮に、解かないと教室から出してもらえない図形問題を前に泣きべそをかいていたとします。私には難解すぎる図形問題です。石田さんの『家へ』は、漫然と鉛筆を動かしている私の背後にすっとやってきて、肩越しに一本の補助線を引いて去っていった。私にはみえなかった補助線が、あの人にははっきりとみえていたんだ、とはっとさせられる小説。

お二方の作品には偶然にも、脱ぎ捨てられた片方の靴が登場します。私はこの偶然に出会えた。後戻りできない『声』のほうへ、まずは一歩を踏み出しなさいと肩に手をおかれる、でも出した一歩をどこに着地させればよいのか、地面がみえない不安、その震える足に、ここに線を引けば地面が現れるかもよ、とやさしく教えてくれた『家へ』。私はこの偶然にとても感謝しています。

* * * * * *

選評/温又柔

『家へ』について。

“……ぜんっっぶ、きゅうくつだっ。”

かたちがあって、家や人が嵌ってゆく、のではなく、人がいて、家やかたちができあがってゆく……というごくあたりまえのことを、“みょうにすらすらと、優しく”うったえるのは、実はたいへん難しいことです。

“うちはそういう家だから”

と言えば、ほんとうは十分なはずなのに。

“東京の居場所もおぼつかない。だけど、ここに帰れば、もうここにいたくないということだけわかる”。

大学院生「シン」の揺らぎを、石田千さんは“とことん気もちのやさしい”まなざしで淡々とつづります。そのリズムに心地よく浸りつつも、書かれているものがたりの内容と、ものがたりを語るためのことばとが、それぞれの美質を敬いあう気配に、すっと背筋がのびる思いでした。

『声』について。

苦しみながら、身もだえながら、忘却という暴力によって声を奪われている無数の人々のずっと深いところに降りてゆき、闇の中に封じ込められている“歓び”に光を注いで掬いあげ、自分自身の声に重ね合わせ、詩的な強度をたたえた姿で蘇らせてみせる。

姜信子さんによるこの偉大な試みは、凡人にはおいそれと真似できないものでしょう。しかし、姜さんが本書によって示す態度に倣いながら世界とむきあおうと努めることなら私(たち)にも出来るかもしれない……。

“書きたいならば、自分の心のなかの渦に身を投げろ、その底から芯のある声を持ってうかびあがってこい”

いつも、自分の心の中の渦に沈みかかっている私にとって、本書をとおして姜さんが示してみせる“生きる歓び”は、まばゆい叱咤激励そのものです。ファイト!

……鉄犬ヘテロトピア文学賞は今年で三回め。

“だれものいまは、きょうまでどうやって生きてきたかでできている”。それぞれの、そんな“いま”を十二分に試されながら、今回も“大きな何かにもたれたくない、のまれたくない、でも簡単に途方に暮れる”“帰るふるさとなどない、ふるさとは未来にあると信じて歩きつづける”自分たちにとって輝かしい指針となる本と出会えました。受賞作の作者であるお二方に感謝と敬意を込めて!

* * * * * *

ほんとうのことのみで書く/木村友祐

■石田千『家へ』

田舎の実家と美大のある東京を行き来する主人公・シン(新太郎)も、その母も、母の内縁の夫も、家族みんなが確固たる地盤の上に立っていない。それぞれが、心もとない隙間に立っている。そのように微妙な、作品として成立させるのはかなり難易度が高いと思われる設定を、石田千さんは、必然の糸でつなぎながら見事に成立せしめた。しかもその描写は説明を思いきって省いたもので、さりげなく短い文章に、本質をとらえる繊細な視線と深い思考が宿っている。まるで一本の丸太から削りだしたもののように、本質的な言葉のみで造形された作品。静けさに包まれた作品の印象の背後に、すごみを感じるほどの力量を思わずにいられない。

佐川急便でバイトしながら彫刻を学ぶ加藤とシンの、恋にまでいたらない友情をかわす場面や、離島で暮らすシンの祖母が、孫に向けた無条件の愛情をそそぐところは、思いだすだけで心震える。隙間にいる頼りなさを抱えた人間でも、自分に寄せられた細かったり太かったりする愛情の糸をたぐって、なんとかまっとうでいられるのだ。しかし終盤、家族の微妙な均衡を破らないように息をひそめていたシンは、ある事件のあと、ふいに芽生えた表現衝動のおもむくままに前に踏みだそうとする。波乱をも予感させる転調が、爽快な読後感となっていつまでも心に残る。

■姜信子『声 千年先に届くほどに』

姜信子さんの『声 千年先に届くほどに』もまた、〝ほんとうのこと〟から一歩たりとも離れまいとする、驚くべき姿勢をみせる。

語り手は何かに駆られるように(あるいは呼び寄せられるように)、ハンセン病療養所や水俣、沖縄、福島、ウズベキスタンやカザフスタンにまで出向いて行く。そして、生者ばかりか、野の草のように名も残さず死んでいった人々の声さえ、全身で聴き取ろうとする。命につながる声を、言葉を、祈りを、痛みもろとも感受しようとする。

ぼくはこれを読むまで、ハンセン病のために目が見えず両手も使えないため、舌先に血がにじむまで舌で点字を追った歌人がいたことも知らなかったし(ごく短い紹介だが鮮烈に印象に残った)、スターリンによってチェチェン人やコリアンが民族丸ごと強制移住させられたことも知らなかった。

ぼくらの社会が、そうした過去の悲惨をどれほど封印し、暗がりに追いやり、スマートな顔つきで前へ前へ進もうとしているのか。生身の人間を滅ぼす「近代」の論理の先には、生き物の未来はないという真実を、本書はやわらかい語り口で突きつけてくる。これは過去を語る話なんかじゃない。ぼくらみんなの、現在の生にじかにかかわる話ばかりである。

ぜひ手にとって、圧倒されよ。吹き飛ばされよ。

* * * * * *

選評/管啓次郎

今年もまた、私たちの心に火をともし、道をしめし、歩む私たちがその方角から外れようとすればささやき声でそれを教えてくれるような、そんな2作を選ぶことができました。授賞は賞の栄光。それぞれの作品には、この世に現われてくれてありがとう、というほかありません。個々の作者はもちろん、編集者、制作担当のみなさまにも、心からのお礼を申し上げます。

姜信子さんの『声 千年先に届くほどに』は、声の巡礼たる姜さんのこれまでの数々の旅を糸で数珠をつなぐように語りながら、人がこの世で生きることの意味に極端なかたちで直面せざるをえなかった方々の生の情景、声の記憶を、遠い時空で暮らすわれわれのもとになまなましく届けてくれます。

ユーラシア大陸の端から広大な内奥部へと移住を強いられた、コリアン・ディアスポラの人々。流浪の中で歌と芸を身につけ、人を楽しませることに生の活路を見出してきた八重山のおばあ。企業の論理とその背後にある近代が命を顧みることなく流した毒物により、激しく傷ついた海とその人々。苛烈な偏見の対象であった病を得て強制的に家郷を追われ、世間への扉を閉ざされたままひっそりと暮らしてきた人々。

かれらを追う彼女の旅に一貫して流れていたもの、それは「近代」とはどのような論理であり、それがいかに命を蹂躙してきたかという問いであり、さらにはその問いを超えて、この世界の命と命を連絡させ、新たな「はじまり」を上演し希望を発火させるかという試みの意志でした。その意志に、われわれは大きな刺激を受けます。

石田千さんの『家へ』は、丁寧に書かれた王道の芸術家小説です。何よりもまず、その文章の良さに打たれました。「かたい冷気と、濃淡のある灰色。低くだだっぴろい空は、いつまでも見飽きない。厚い雲にいろんな絵を浮かべていると、きゅうに雲が裂けて光がさす。まっさおな裂けめに、西陽がまざる。子どものころは、天国が見えたといっていた。」まるで北欧のどこかの映画を思わせるたしかなイメージ。新潟の本土と島に別れて暮らす特異な構成をもつ家族の肖像を描きながら、小説は東京の美大で彫刻家として木彫に打ちこむ、主人公シンの人生と芸術の転回点を探ってゆきます。

芸術家小説といっても、もちろん美と理念だけの抽象空間で創作に挑める幸福な芸術家などいるはずがありません。この小説には現代日本の社会、東京と地方、本土と島といった場所の落差がはっきりと書きこまれ、われわれの時代を根源的に問う意志を明確に秘めています。ただ、それがやさしい。選考会上、井鯉こまさんがふと「小説のやさしさ」という言葉を口にしました。それは直接には、悪人のいないこの作品の世界のやさしさをさしていたように思います。けれどもその言葉を一般化し、文章によってあらゆる関係性を試みることができる、そして造形された関係の中に誰でも自由に入ってゆくことができる、小説というジャンルの(どんな世界が描かれるかとすら無関係な)根源的寛容さだと解することもできるかもしれません。そのとき改めて、主人公や登場人物への感情移入や共感といったこととはさらに別の平面で、小説作品に対する感謝のような気持ちが、われわれに芽生えるのではないでしょうか。

おりしもノーベル文学賞騒ぎで稀代の道化師ぶりを更新しているボブ・ディランの初期の名曲「北国の少女」が、この作品世界の主題歌として効果的に使われています。ぜひ聴き直してみてください。その悲しい美しさに打たれます。

* * * * * *

選評/田中庸介

《場所の移動》は、どれほど高速で移動する乗り物が開発されたとしても、現代を生きるわれわれにとって、根源的な四次元の謎をはらんでいるテーマである。「いま」「ここ」に自分がいるわけだが、「ここ」は世界中どこでも「ここ」であり、どんなに辺境の地でもそれは「ここ」であるということの発見。そのとき同時に「そこ」や「あそこ」に自分がいることは決してできないというあきらめ。あるいは、過去の「あるとき」「ここ」にいたものとは、決して今めぐりあうことはできないという矛盾。そして、これらの点と線の細かな網目をぶちやぶることができるのは唯一ただ想像力であって、それを求めてわれわれは話を聞き、話をすることになるのだろう。

《帰郷》はこのテーマを考える上でもっともすばらしい主題だ。のっぴきならない地縁血縁が絡み合いつつあるさなかに、突発的な《場所の移動》によって、人間関係があっけなく断絶したり復活したりする。生身の人間が人に語られることによって、いながらにして歴史的存在と化し、その結果として過去の時間と現在の時間を重層しながら生き、また生かされていく。ちょうどトーマス・ベルンハルトの『消去』邦訳の新装版がみすず書房から発刊されたところでもあるが、複雑な出入りによる人間関係の桎梏にがんじがらめにされていた主人公の留学の夢が、ある事件を契機に最終章で急に動き出すという石田千氏の『家へ』は、現代を生きる帰郷小説の名作として、その名を長くとどめるだろう。この静と動の現代的な対比に、惜しみない拍手をお送りしたいと思った。

「あなたのうしろに無数の旅人たちが立っている、あの人たちが、声を聴け、われらの声を文字に刻めと言っている」とは、姜信子氏『声 千年先に届くほどに』の一節。ハンセン病の施設からハワイのボンダンスに至るまで、「文字に刻む者」としての自らの宿命を受け入れていく高度に精神的な旅の記録としての本書も、いっそ帰郷小説の一冊と呼んでしまってよいのではないかとぼくは思った。

旧くて新しい、タマシイの故郷への帰還を描いたこの二冊。こちらを、本年の鉄犬ヘテロトピア文学賞へと強く推します。

* * * * * *

選評/林立騎

石田千さんの『家へ』は、とても特別な家族とそこに生まれ育った青年の物語であるにもかかわらず、その特殊性が強調されるのではなく、それもまた一つの生活として、淡々と描写されていきます。その空気の中で、読者であるわたしは、ただこの小説がおもしろく、文章を読んでいる時間がすばらしくて、ずっと読んでいたいと思いました。それはゆたかなまわり道のようでした。主人公の青年は、彫刻家を目指しながらも進むべき道を迷い、ためらい、結論が出ず、やはり苦しいまわり道を歩んでいます。しかしそうした日々をつづける中で、まったく因果関係の見えないところから、なにかが突然開けます。その場面に接したとき、わたしは、たしかにそういうこともあるかもしれない、と思いました。そしてこうした読書体験を最良の意味で「教育的」だと感じました。現代社会を生きるわたしたちは、一刻も早く「選択」し、「所属」を明らかにし、「成果」を生むことを絶えず求められています。そのための教育が続いています。悩む時間はあまりに限られ、最短経路を選ぶことが賢い振舞いとされています。しかし苦しくともゆたかなまわり道を歩んでいれば、主体的に選択せず、因果関係も分析できないかたちで、突然なにかが自分の身に起きる、開けてくるということが、誰にでもあるのではないでしょうか。この小説は、すばらしい日本語体験であると同時に、本を読み終えたあともわたしたちの日々の身振りになにかを残し、別の生き方を感じさせるものでした。

姜信子さんの『声 千年先に届くほどに』は、さまざまな種類の近代化の中で負担と犠牲を押しつけられてきた存在の「声」の道へとわたしたちを連れ出します。ドイツ語では「声」と「票」は同じ言葉ですが、もはや選挙の「票」になる「声」しか「声」としてすくいあげられず、そこにしか立派な道が通されないような時代です。わたしたち読者は、聴かれてこなかった声たちを知り、そこに自分の知る小さな声たちを混ぜ合わせ、響き合わせて、著者が最後に問いかけるように、「ともに居る」とはどういうことか、これからどういうことでありうるかを考えます。語ること、発言すること、声を出すことばかりが求められる現代に、聴くこと、聴こえていないものはなにかと問うことが、繰り返されます。著者は言います。「私のなかはからっぽです。私にできることは、私をあなたの沈黙に譲り渡して、沈黙のなかに潜む声で私を満たすこと。」「私は他者の身代わりであることによって「私」となるのである、という倫理と狂気。」感情移入し、代弁し、あたかも当事者のように振る舞うのではないかたちで、向き合い、受け入れ、声を聴き、伝えていくという課題は、今なお声を聴き届けられないままに多くの存在が移住し、移動させられている時代に、遠いものではなく、終わるものではありません。