ヒロイヨミ社のわたし 4

2014.12.19

ヒロイヨミ社。山元伸子によるリトルプレス。言葉を読むための新しいかたちを求めて、紙や印刷にこだわった冊子などを製作・発行。2014年12月にSBBで始まる展示フェアに向けた創作日記を連載中。

いちばん古い本屋の記憶を手繰ってみた。あれは小学生のころ。生まれ育った富山県高岡市、駅の近くに文苑堂書店という本屋があった。今もある。そこで、父に何か一冊買ってやる、といわれ、書棚の前で逡巡していた。江戸川乱歩の少年探偵団シリーズの前に立つ。背表紙の黒々と力強い題字にどきどきしながら、一冊引き抜く。無気味で妖しい表紙絵。おそろしい、でも目を背けることができない。怪人二十面相が仮面をべりべり剝がして正体を現すところが好きだった。人が突然変貌する。剥き出しになる。予測できないそのことが、気持ちわるくて、気持ちよかった。これは読書の愉しみそのものにも、通じるように思われる。日常の生活では見られないものが見たいのだ。

中学、高校時代は、あまり本を読まなかった。いったいなにをしていたのだろう。なにはともあれ、いつのまにか、大学生になった。一年目、東京にも大学にもなじめなくて、本屋に行った。新潮文庫の彩りの前に立つと、安らぎを感じた。同時に、昂揚した。三島由紀夫の橙、漱石の臙脂、太宰の黒。手の中に招き入れる。ポケットにも入ってくれる、小さくて大らかな友人たち。彼らから、いくらでもそうやって鬱屈していていい、と囁かれたような気がした。

本屋でアルバイトもした。レジの中に立つのは、おもしろい体験だった。こういう本が売れるのか。こういう人は、こういう本を買うのか。もともと好奇心が強い。そのうち、みんなどうして自分に似合う本しか買わないのだろう、もっと意外性を見せてほしい、えっこの人がこの本を? とわたしを驚かせてほしいのに、などと不遜なことを思うようになり、そんなことを応募の作文に書いて、書評紙の編集者になった。本屋は、勉強の場になった。

40歳になって、はじめて、ひとり暮らしすることになった。まだよく知らない町で、ひとり眠る最初の夜、どうしたらいいのかわからなくて、駅の近くの本屋へ行った。そのときに買ったのは、ジャネット・ウィンターソン『オレンジだけが果物じゃない』と室生犀星『蜜のあはれ・われはうたえどもやぶれかぶれ』。まだなにもない部屋で、その二冊の本と過ごした夜のことは忘れない。その後、本はどんどん増えつづけ、そのうち一冊は、あまり読まずに古本屋に売ってしまった。

こうして書いていくと、きりがない。ひとりで生きる鬱屈した人間にとって、本屋はなくてはならないものだ。いつも本屋がそばにあった。いつでも受けいれてくれる場所があるから、こうして暢気に暮らしていられる。どうしたらこの思いが伝わるのか、わからない。川ねずみにとっての川のようなもの、といって、わかってもらえるだろうか。

「川は、ぼくにとっては、兄であり、姉であり、おばさんであり、友だちでもあるんだ。それに、たべものであり、のみものであり、(そして、もちろん、)洗濯場でもあるしね。つまり、川は、ぼくの世界なんだ。そして、ぼくは、もうほかには、なんにもいらないなあ。川にないようなものなら、ぼくには必要ないし、川の知らないものなんて、ぼくたち知ってたって、しようがないんだ。ああ、川とは、いろんなたのしいことをしてあそんだなあ!(……)」

(ケネス・グレーアム『たのしい川べ』石井桃子訳・岩波書店)

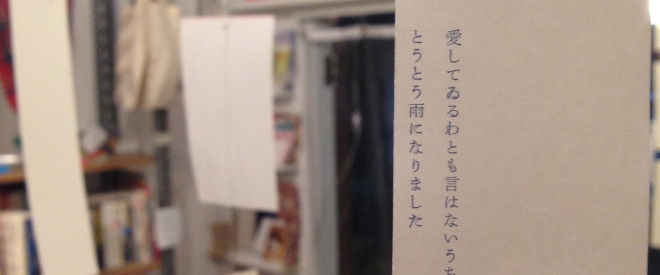

いま、本屋に自分の作ったものたちが並んでいる。これら本のようなもののすべては、これまでに出会った、無数の、一冊の、本からうまれた。いつのまにか湧きだした水。溢れだしたもの。そのようなたよりなく、ささやかな水の流れが、ふたたび大きな川と交わったような錯覚をおぼえて、そのことが、とても嬉しい。ああ、本屋とは、これからも、いろんなたのしいことをしてあそびたい、と思う。

いつも、ありがとう。きょうもわたしを待っていてくれて、いや、待っていないかもしれないけれど、それでも、お店を開けてくれて、どうもありがとう。